ATRAS

PORTADA MyS

|

|

||

| ESTAS EN | MyS

11-12 |

|

| Dossier 11 | ||

| ATRAS... PORTADA | ||

|

| ¿

M y S ? |

| OTROS RECURSOS |

| SUMARIO |

| LINKS |

| [email protected] |

| SUSCRIPCIÓN |

| |

| |

| OTROS N�MEROS |

| MyS 1 |

| MyS 2 |

| MyS 3 |

| MyS 6 |

| MyS 7 |

| MyS 8 |

| MyS 9 |

| MyS 10 |

| MyS 13-14 |

| MyS 15 |

| MyS 16 |

| MyS 17 |

| VOLVER A... |

|

<Maria del Mar González, Irene Jiménez, Breatriz Morgado> Las mujeres responsables de hogares y sus familias han sufrido históricamente un proceso de exclusión que las ha apartado a los márgenes de la sociedad, y que empezó en el campo de lo más simbólico. Se las excluyó en primer lugar privándolas de nombre. Lo que no tiene nombre no tiene entidad, no existe. Una familia de madre sola era una familia “rota”, “desestructurada”, “disociada”, “incompleta”, o “deficitaria”, denominaciones estigmatizadoras que aún figuran en no pocos impresos oficiales de nuestra sociedad. En este sentido, su denominación como “familias monoparentales”, acuñada desde la sociología feminista, pretendió dotarlas de entidad, dignidad y reconocimiento. Pero, puesto que el término “monoparental” oculta que la inmensa mayoría de las familias de un único progenitor están encabezadas por mujeres, ha comenzado a hablarse de familias “monomarentales”, para reafirmar el rostro femenino de éstas. A juicio de

nuestro equipo, nuestra sociedad ha ninguneado y desestimado las

necesidades de estas mujeres y sus familias, posiblemente porque

en estas familias no había “varón”, que

es a quien nuestra sociedad tradicionalmente ha reservado la consideración

de “cabeza de familia”, o sea, de representante reconocido.

Por esta misma razón, las familias monomarentales encabezadas

por mujeres son todavía grandes desconocidas en nuestra sociedad,

a pesar de que constituyen ya en torno al 10% de los hogares con

hijos e hijas menores de 18 años. Son, de hecho, el tipo

de hogar que más se ha incrementado en los últimos

años: en la década de los 80 subieron un 42% y tenemos

razones para pensar que en la década que acaba de concluir

su incremento ha podido ser incluso mayor, puesto que la tasa de

divorcio A pesar de

su volumen, no ha sido hasta momentos muy recientes que han comenzado

a aparecer en nuestro país algunas publicaciones específicas

en torno a ellas, o que aparecen contempladas en los textos psicológicos

o sociológicos acerca de los sistemas familiares.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESTAS

FAMILIAS?

Antes de adentrarnos en las condiciones vitales de estas madres, unas palabras para hacer referencia a las características personales de las mujeres responsables de hogares. En cuanto a su estado civil, según los datos del censo anterior al que en estos momentos se está procesando, la mayoría de estas familias está encabezada por una madre separada o divorciada (un 52,1%), al tiempo que un 26,62% están bajo la responsabilidad de una madre viuda y un 21,3% tiene como responsable a una madre soltera (Fernández y Tobío, 1999). Su distribución por niveles de estudio es muy parecida a la del conjunto general de mujeres: el 53,8% tiene estudios primarios, un 37,6%, estudios secundarios y un 8,2%, estudios universitarios. La situación actual de muchas de estas familias en España debe ser calificada, como mínimo, de preocupante. Comenzando por su índice de autonomía, que es ligeramente menor del 60%. O, lo que es lo mismo, algo más del 40% de las familias bajo la responsabilidad de mujeres ni siquiera consigue poder vivir en un hogar propio, sino que depende de otros familiares. La situación es particularmente difícil cuando de madres solteras se trata: sólo un 28% de ellas consigue vivir de modo autónomo. O, lo que es lo mismo, un 72% de las madres solteras de este país han de vivir con sus criaturas bajo el paraguas de otros familiares o de instituciones porque no disponen de recursos para hacerlo de modo independiente (Fernández y Tobío, 1999). Por lo que respecta al empleo, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa, el 75,6% de las madres solas está en condiciones de actividad. Como quiera que este índice incluye tanto a las empleadas como a las paradas, es preciso retener el dato de que únicamente el 56,8% de ellas desarrollan una actividad remunerada y reglada. Dado que la Encuesta de Población Activa recoge únicamente los datos de las familias que viven de modo independiente, la situación global probablemente sea bastante más preocupante, porque muy posiblemente sea la ausencia de un empleo remunerado y reglado una de las razones principales que conducen a un 40% de estas familias a tener que vivir dependiendo de otros familiares. Una mirada rápida a la diversidad dentro del colectivo nos permite apreciar que la situación más difícil en cuanto al empleo la tienen las madres solas con menos estudios (sólo está activo el 53% de las que tienen estudios primarios, frente al 89,3% de las de estudios universitarios) y más edad (un 67,3% de actividad entre las de más de 40 años, frente a un 85,1% de las de menos de edad). Los datos de un estudio que nuestro equipo ha desarrollado en Sevilla, Asturias, Barcelona y Tenerife, con una muestra total de 235 familias monomarentales, nos indican que los conceptos de actividad o inactividad laboral resultan poco apropiados para describir la situación de este colectivo, puesto que, de acuerdo con nuestros datos, la inmensa mayoría de las madres responsables de estas familias están desarrollando alguna actividad remunerada. Lo que ocurre es que con frecuencia ésta se lleva a cabo en condiciones precarias. Así, un 25,.5% de las madres solas de nuestra muestra están trabajando sin contrato, habitualmente por horas, con lo que ellas y sus familias tienen ingresos irregulares y carecen de la más mínima protección social. A juicio de nuestro equipo de investigación, esta precariedad laboral no es casual, sino que muchas madres solas se ven abocadas a ella, de una parte debido a su escasa formación y experiencia laboral y, de otra, debido a su necesidad de conciliar responsabilidades familiares y laborales: puesto que el mercado regulado les ofrece un empleo con gran rigidez horaria, acaban yéndose al trabajo desreglado cuyo horario pueden adaptar a sus necesidades familiares (Morgado, González y Jiménez, 2001). Si los datos expuestos hasta ahora nos llenan de preocupación, mirar al interior de la economía de estas familias, de los recursos con los que han de salir adelante, nos confirma las peores de nuestras impresiones. Si analizamos los datos nada sospechosos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 1991, nos encontramos con que la tasa de pobreza del total de hogares en España se encuentra situada en el 14,4%. Cuando se extrae este mismo índice para el colectivo que nos ocupa, nos encontramos con que el 33,6% de las familias monomarentales se encuentra bajo el umbral de la pobreza en España. Otro modo de expresarlo consigue que tomemos conciencia de la rotundidad de este dato: una de cada tres familias de madre sola en España es pobre. Ello implica que no sólo son pobres las madres, sino que también sus hijos e hijas se encuentran en esta situación de precariedad económica, como ha puesto de manifiesto recientemente el Comité español de UNICEF: la pobreza en los niños y niñas que viven en familias monomarentales triplica en porcentaje la de aquellos que viven en hogares biparentales, además de haber incrementado sustancialmente: de un 25% en 1980 a un 40% en 1990. (Cantó y Mercader, 2000). La investigación desarrollada por nuestro propio equipo confirma las precarias condiciones en que se encuentran estas familias. Preguntadas las madres por la suficiencia o no de los ingresos con que contaban, el 70% de ellas nos dijo que sus ingresos no les permitían cubrir las necesidades. A este dato hay que añadir otro que se nos antoja particularmente doloroso: el 60 % de las ex–parejas, o bien no pagaban la pensión, o bien pagaban menos de lo acordado. Por tanto, no podemos por menos que decir que un conjunto escandalosamente amplio de padres está propiciando el empobrecimiento de sus propios hijos o hijas (Jiménez, Morgado y González, 2001). Una pincelada acerca del tiempo de que disponen estas madres para sí mismas nos informa de que estas madres no sólo son pobres en lo económico, sino que también son míseras en lo temporal: el 46% de las madres solas de nuestro estudio nos dijo que no disponía nunca de un poco de tiempo para sí mismas. Un 6% lo conseguía al menos una vez al mes, frente a un 24% que disponía de él al menos semanalmente y otro 24% que lo conseguía diariamente. Aún entre las que conseguían disponer diariamente de un poco de tiempo para si mismas, era frecuente encontrar que consideraban como tal el tiempo que les quedaba cuando ya hijos e hijas estaban acostados, o, en el caso de las separadas, justo el rato en que el padre se veía con sus hijos e hijas (González, 2001). No

es difícil imaginar que las condiciones de vida que hemos

ido describiendo no hacen precisamente fácil la vida de estas

mujeres que son responsables en solitario de sus hogares. Es por

tanto sencillo aventurar que estas circunstancias llenan de tensión

su vida y previsiblemente tienen consecuencias para su salud mental.

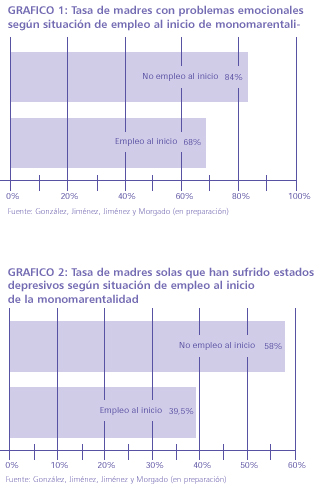

Nuestros datos lo confirman. Efectivamente, el estudio que realizamos

demostró que, a lo largo del tiempo de monomarentalidad,

un porcentaje dolorosamente alto de las madres estudiadas (un 75%)

referían haber padecido problemas de salud mental (ansiedad,

alteraciones del sueño, de la alimentación, labilidad

emocional, depresión, etc.). Cuando

se efectuaban análisis con un poco más de detalle

acerca de los tipos de alteraciones emocionales que habían

padecido las mujeres responsables de hogares, nos encontramos con

que era más probable que hubieran pasado por estados depresivos

aquellas que no contaban con empleo al inicio de que la monomarentalidad

que las que sí desarrollaban una actividad laboral remunerada

cuando pesaron a encabezar hogares monomarentales. Por tanto, parece poder deducirse que facilitar las condiciones de tránsito a la monomarentalidad contribuye a hacer menos probables las alteraciones de salud en las mujeres responsables en solitario de sus hogares.

REFLEXIONES FINALES

Estos datos que hemos expuesto requieren de algunos comentarios y reflexiones que se nos antojan imprescindibles para terminar de dibujar un cuadro acertado: aunque la familias monomarentales españolas se ven envueltas en situaciones más precarias que el resto de las familias, no es la monomarentalidad en sí la causante de estos procesos. A nuestro juicio, coincidiendo con las tesis mantenidas por Peemans-Poullet (1990), entendemos que la situación de monomarentalidad hace evidente la pobreza endémica de recursos y la miseria de tiempos que padecen las mujeres de nuestra sociedad, que se ve ocultada por el emparejamiento, al tiempo que alentada por él. En contra de lo que se ha mantenido desde determinadas posturas ideológicas, para bastantes mujeres el emparejamiento dentro de un contexto patriarcal no es garantía de riqueza, sino frecuentemente de empobrecimiento personal, en tanto que entierran en la pareja su capital de partida, que no sólo no se incrementa, sino que se merma en tanto que no se actualiza ni se adapta a las nuevas necesidades. Abundando en la misma idea, las familias monomarentales bajo la responsabilidad de madres con estudios universitarios no parecen sufrir dificultades especiales para acceder al empleo. Sus tasas de actividad, las más altas dentro del colectivo de madres solas, están muy próximas a las de los padres solos, e incluso por encima de la tasa de los responsables de hogares no monoparentales. Parece claro que lo que diferencia a este subconjunto minoritario de madres de la mayoría restante es disponer de recursos de partida que les permiten ser autónomas. La transición a la monomarentalidad es más sencilla en aquellos casos en que las madres ya contaban de partida tanto con ingresos económicos regulares, como con recursos personales para salir adelante. Por tanto, parece claro que una parte de los esfuerzos de las administraciones públicas debe ir dirigido a cambiar algunos de los elementos de la educación tradicional de las mujeres en nuestra sociedad. Entendemos que las mujeres deben ser educadas para la autonomía y no para la dependencia; y no nos referimos únicamente a la económica, que es crucial, sino también a la emocional, a la capacidad para vivir solas sin sentir desolación, como dice Marcela Lagarde (1999). Volviendo nuestros ojos a los datos de otros estados de nuestro entorno, en países como Finlandia, Suecia o Dinamarca, entre los hogares monomarentales existe un porcentaje menor de pobreza que en el promedio nacional de hogares. Por tanto, en estos países, formar parte de familias monomarentales supone asumir un riesgo menor de padecer situaciones de exclusión social y, muy posiblemente, de padecer problemas de salud. No creemos que

esto sea precisamente casual, dado que en ellos, como en otros países

europeos, existen medidas específicas de apoyo a las familias

monomarentales de las que carecemos en nuestro país, como

ha desvelado un informe del Parlamento Europeo (1996). Estamos hablando

de medidas como el adelanto de pensiones de alimentos en caso de

impago, el desarrollo de programas específicos de promoción

de empleo o la prioridad en el acceso a guarderías. Las políticas

familiares en España están caracterizadas generalmente

por su precariedad, y en este ámbito concreto por su ausencia

casi absoluta. Por tanto, entendemos que nuestras instituciones

públicas deben asumir su responsabilidad ineludible en la

modificación de las circunstancias que conducen a un alto

porcentaje de madres solas y sus familias a condiciones precarias

como las que hemos descrito, así como a padecer problemas

emocionales. Entendemos, en definitiva, que sólo con la corresponsabilización

pública podrá garantizarse que tanto estas mujeres

como sus hijos e hijas disfruten realmente de

BIBLIOGRAFÍA

• Cantó, O. Y Mercader, M. (2000). La pobreza infantil en España: alcance, evolución y duración. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Unicef. • Fernández, J.A. y Tobío, C. (1999). Las familias monomarentales en España. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. • González, M.-M. (2000). Monomarentalidad y exclusión social en España. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla.* • González, M.-M. (2001). Estrategias de “reparto” de tiempos en familias de madre sola. Comunicación presentada en las Jornadas de Apertura del Foro Andaluz por el reparto igualitario del Tiempo, Sevilla, 12 y 13 de diciembre de 2001. • Jiménez, I.; Morgado, B. Y González, M.-M. (2001). Recursos económicos en familias de madres separadas en Sevilla. Comunicación presentada al VII Congreso de Sociología, organizado por la Sociedad Española de Sociología. Salamanca, 20-22 de septiembre de 2001. • Jiménez, I.; Morgado, B. Y González, M.-M. (2002). Employment and lone-motherhood experience. Comunicación presentada al 17th Biennial ISSBD Meeting. Ottawa (Canadá), 2-6 agosto 2002. • Lagarde, M. (1999). Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer. • Morgado, B. y González, M.-M. (2001). Divorcio y ajuste psi- cológico infantil. Primeras respuestas a algunas preguntas repetidas. Apuntes de Psicología, 19, (3), 387-402. • Morgado B.; González, M.-M y Jiménez, I. (2001). Empleo y monoparentalidad tras divorcio en la provincia de Sevilla. Comunicación presentada al VII Congreso de Sociología, organizado por la Sociedad Española de Sociología. Salamanca, 20-22 de septiembre de 2001. • Peemans-Poullet (1990). Un falso debate: la feminización de la pobreza. En Red Europea de Mujeres (Ed.) Tribunal sobre mujer y pobreza en la CEE. Madrid: Red Europea de Mujeres. • Parlamento Europeo (1996). Les familles monoparentelles dans les etats membres de L’Union Europeenne.Bruxelas: Parlamento Europeo. Dirección General de Estudios. Serie “Droits des Femmes”, W-9. • María del Mar González Rodríguez (2000). Monomarentalidad y exclusión social en España. Iniciativa Comunitaria Integra, Proyecto RENOVA. Ayuntamiento de Savilla, Area de Economía y Empleo. * Puede conseguirse gratis solicitándolo en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Sevilla. Área de Economía y Empleo. Pabellón Real. P/ de América s/n. Sevilla. [email protected] Maria

del Mar González, Irene Jiménez, Beatriz Morado |